- SWEETS♡KURAプレイベント

- (2012/03/06)

- 家の中の電車

- (2012/02/22)

- 高校プチ同窓会したよー

- (2012/02/07)

- 梅屋敷のオープンハウス

- (2012/01/30)

- 六本木農園に行ってきた

- (2012/01/29)

- 「だから、僕らはこの働き方を選んだ」

- (2012/01/26)

- Wikipediaで金沢市を調べてみたら

- (2012/01/21)

しばらく本日記をつけてなかったので、

最近読んだ本を備忘録的に。

隈研吾「Studies in Organic」

気付いたらこれまで、隈さんのテキストをあまり読んだことはなかった。

特に自作についての言及など。

コンテクストと作品が比較的直結しているので、

その間にあるものに興味が向かなかったのかもしれない。

この本は、装丁がきれいだったので読んでみた。

隈さんがこれまでの作品を振り返りながら、

思想の変遷を回顧している内容。

印象に残った言葉を3つ。

・・・物質のシルエット(=形態)を扱っているわけでもなく、

物質の細部をデザインしているわけでもなく、

物質のあり方をさぐっているのである。

物質と人間の身体の関係性をさぐっているのである・・・

・・・身体という概念を用いて建築を考えはじめている自分に気がついた。

身体を用いるとは、身体のメタファーとして建築と形態を考えることではない。

身体に対して出現する現象として、建築のことを考え始めているのであった・・・

・・・生物は行為としてしか存在しえない。

死体となってしまってはじめて、形態として存在する・・・

意外だった。

というのも、僕は隈さんの意識は「現象」に対してドライだと思ってたから。

でも同時に、なるほどなーとも感じた。

きっと隈さんの意識の対象は「身体に対してあらわれる現象」であって、

「身体を介してあらわれる現象」ではないのだ。

つまり、

隈さんにとってのテーマは建築(或いは物質)の知覚・認識に対する働きかけであって、

その先にあらわれる経験・体験に対しては、一歩引いている。

これは微妙な違いのようで、言葉のアヤのようで、

でも実は、その思想が空間として立ち現れた時には、きっと大きく変わってくる。

隈さんの建築に感じる「輪郭があるウェットさ」って、そこにあるんじゃないだろうか。

隈さんの建築からあらわれる現象ってのは、なんだかいつも、手で触れそうな気がするのだ。

PR

建築家の山田幸司さんが亡くなられた。

40歳。早すぎる。ショックだ。

山田さんとは、昨年の箱根での新年会でご一緒し、

建築系ラジオの収録を行いながら、飲みながら、朝方までみんなで談笑した。

その一度しかお会いしなかったけど、

小柄なのに豪快で、とてもまっすぐな人で、エネルギッシュで、

人とお酒が大好きな人で、にこにこしてて、好きだった。

また飲みの席でお会いしたいと思っていた。

これからこの人はどうなっていくんだろう、

この人は建築界にとってどういう存在になるんだろう、楽しみだった。

twitterでの関係者のつぶやきが、とてもリアルで悲しい。

まだ40歳。。。

ご家族、五十嵐さんや松田さんや南さんや、研究室の学生達、、、

心からのご冥福をお祈りします。

40歳。早すぎる。ショックだ。

山田さんとは、昨年の箱根での新年会でご一緒し、

建築系ラジオの収録を行いながら、飲みながら、朝方までみんなで談笑した。

その一度しかお会いしなかったけど、

小柄なのに豪快で、とてもまっすぐな人で、エネルギッシュで、

人とお酒が大好きな人で、にこにこしてて、好きだった。

また飲みの席でお会いしたいと思っていた。

これからこの人はどうなっていくんだろう、

この人は建築界にとってどういう存在になるんだろう、楽しみだった。

twitterでの関係者のつぶやきが、とてもリアルで悲しい。

まだ40歳。。。

ご家族、五十嵐さんや松田さんや南さんや、研究室の学生達、、、

心からのご冥福をお祈りします。

面白い写真家を見つけた。

ベルギーのFilip Dujardin。

普通の建築写真やインテリア写真も撮っているようだけど、

面白いのが「Fiction」のシリーズ。

建築におけるフィクションと言えば、

アーキグラムなどのアンビルトプロジェクトもそうだし、

ある意味アイデアコンペもそうだろう。

でも、こうやって「画像の姿で完成形」、

そして「そこに架空の歴史を内包している」、っていうのは新しい。

いろいろ考えさせられる。

のんびり仕事してたらこんな時間。

さてさて、郡上八幡から帰った翌日、新潟県は十日町へ。

NPOで関わっているさくら国際高等学校の合宿に合流し、

「大地の芸術祭 越後妻有トリエンナーレ」へ。

今年は370点あまりの作品が点在している。

その中から、生徒がセレクトしたものを中心にまわった。

今日は写真ダイジェストで。

十日町周辺は日本でも最も雪が深い地方で、

こういったツボミ形の倉庫が多く見られる。

これが、機能的なくせにかわいらしくて、すっかり気に入った。

カサグランデ&キンターラ建築事務所「ポチョムキン」

神社の境内のような風景を作ってる。

周辺は一面田んぼ。

夏の稲の青さ、空の青さと、コルテン鋼の赤さ。セミの声。

行武治美「再構築」

壁面を外も中も丸い鏡で覆われた民家。

鏡が風景を映し込む。

風景と建物とが同化してエッジでしかその境目を認識できないような、不思議な感覚。

こんな感じで。

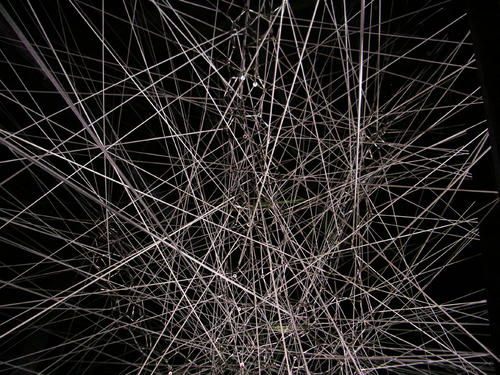

アントニー・ゴームリー「もう一つの特異点」

古民家の中に浮かぶ人型。

壁や床や天井からテンションをとったロープによって形作られている。

ゴームリーは最近知ったアーチストで、以前ここでも展覧会の様子を紹介していました。

夜は月影小学校で宿泊。

ここは、過疎化で閉校した小学校を、

法政渡辺研、横国北山研、早稲田古谷研、日本女子大篠原研、が、

宿泊施設にリノベーションしたもの。

古民家をバックに咲く花。

日大芸術学部彫刻コース「脱皮する家」

これは驚愕した。

廃屋の柱梁から床から天井まで、全てを彫刻刀によって削り上げられている。

狂気の沙汰とも言えるようなこのプロジェクトは、

単純な作業を媒体にすることでできるだけ多くの人に制作に参加してもらい、

この廃屋と対話させようとしたもの。

空間が一面、手の痕跡で覆われている。

ものすごい迫力。

同じく、日大芸術学部彫刻コース「コロッケハウス」

廃屋が溶射によって衣に覆われた空間。

マットなシルバー一色でくるまれて、

空間の骨子が、アスリートの筋肉みたいに見える。

コロッケハウスでくつろぐ人の足。

という感じで、

初めてのトリエンナーレを大いに楽しんだ。

山間の自然を感じながら、夏を感じながらのいい旅だった。

今年のトリエンナーレについて、

アーチストでここに出展もされていた彦坂尚さんによるレビューが濃密なので、

ぜひ読んでみてください。

http://artscape.jp/focus/1208405_1635.html

トリエンナーレとは関係ないけど、

金沢から十日町に向かう途中の県道で、

たまたま平田晃久さんの桝屋本店を発見。

柱梁/壁/天井という空間構成要素を解体して、

三角形の屏風のようなもので形成された空間。

ということでJIA新人賞などを受賞した建築。農機具販売のショールーム。

見てみたいなー、とかねてから思ってたんだけど、

少しイメージと違っていた。

というのも、内部のアクティビティの生々しいふるまいが、空間構成を飲み込んでいたから。

農機具が並び、打合せが行われ、業務のための什器や家具が置かれて、

そういったユーザーのアクティビティは、

建築家のつくったシステムを軽々と乗り越えていくんだ。

夏休みシリーズはこれでおしまい。

今年の夏は、久しぶりに夏を満喫した。

さてさて、郡上八幡から帰った翌日、新潟県は十日町へ。

NPOで関わっているさくら国際高等学校の合宿に合流し、

「大地の芸術祭 越後妻有トリエンナーレ」へ。

今年は370点あまりの作品が点在している。

その中から、生徒がセレクトしたものを中心にまわった。

今日は写真ダイジェストで。

十日町周辺は日本でも最も雪が深い地方で、

こういったツボミ形の倉庫が多く見られる。

これが、機能的なくせにかわいらしくて、すっかり気に入った。

カサグランデ&キンターラ建築事務所「ポチョムキン」

神社の境内のような風景を作ってる。

周辺は一面田んぼ。

夏の稲の青さ、空の青さと、コルテン鋼の赤さ。セミの声。

行武治美「再構築」

壁面を外も中も丸い鏡で覆われた民家。

鏡が風景を映し込む。

風景と建物とが同化してエッジでしかその境目を認識できないような、不思議な感覚。

こんな感じで。

アントニー・ゴームリー「もう一つの特異点」

古民家の中に浮かぶ人型。

壁や床や天井からテンションをとったロープによって形作られている。

ゴームリーは最近知ったアーチストで、以前ここでも展覧会の様子を紹介していました。

夜は月影小学校で宿泊。

ここは、過疎化で閉校した小学校を、

法政渡辺研、横国北山研、早稲田古谷研、日本女子大篠原研、が、

宿泊施設にリノベーションしたもの。

古民家をバックに咲く花。

日大芸術学部彫刻コース「脱皮する家」

これは驚愕した。

廃屋の柱梁から床から天井まで、全てを彫刻刀によって削り上げられている。

狂気の沙汰とも言えるようなこのプロジェクトは、

単純な作業を媒体にすることでできるだけ多くの人に制作に参加してもらい、

この廃屋と対話させようとしたもの。

空間が一面、手の痕跡で覆われている。

ものすごい迫力。

同じく、日大芸術学部彫刻コース「コロッケハウス」

廃屋が溶射によって衣に覆われた空間。

マットなシルバー一色でくるまれて、

空間の骨子が、アスリートの筋肉みたいに見える。

コロッケハウスでくつろぐ人の足。

という感じで、

初めてのトリエンナーレを大いに楽しんだ。

山間の自然を感じながら、夏を感じながらのいい旅だった。

今年のトリエンナーレについて、

アーチストでここに出展もされていた彦坂尚さんによるレビューが濃密なので、

ぜひ読んでみてください。

http://artscape.jp/focus/1208405_1635.html

トリエンナーレとは関係ないけど、

金沢から十日町に向かう途中の県道で、

たまたま平田晃久さんの桝屋本店を発見。

柱梁/壁/天井という空間構成要素を解体して、

三角形の屏風のようなもので形成された空間。

ということでJIA新人賞などを受賞した建築。農機具販売のショールーム。

見てみたいなー、とかねてから思ってたんだけど、

少しイメージと違っていた。

というのも、内部のアクティビティの生々しいふるまいが、空間構成を飲み込んでいたから。

農機具が並び、打合せが行われ、業務のための什器や家具が置かれて、

そういったユーザーのアクティビティは、

建築家のつくったシステムを軽々と乗り越えていくんだ。

夏休みシリーズはこれでおしまい。

今年の夏は、久しぶりに夏を満喫した。

僕が愛してやまない京都の本屋さん『恵文社』が、なんと、

英国ガーディアン紙による世界の書店番付「The world's 10 best bookshops」にランクインしてます!

記事は2008年のものですが、たまたま見つけてビックリ。

大学で金沢から京都に出てきて住んだアパートが、

たまたまこの恵文社から徒歩3分の場所。

鴨川にならぶ僕のお気に入りスポットでした。

もうたまらんのですよ、品揃えも雰囲気も。

今でも京都に行く時には立ち寄って買いだめをします。

京都に行く予定のある方は是非。

みなさんのオススメの本屋さんがあれば教えてください。

そういえば大事なことを書き忘れていた。

一ヶ月程前、槇さんの講演会を聞きに行った。

その講演会のタイトルが、「建築のやさしさについて」。

槇さん御歳81歳。2時間一度も座らずに立ちっぱなしで話してくださった。

すばらしいお話だったんだけど、特に感銘を受けたことを2つ。

formとfigureについて。

formは"形"、意味がゼロ。figureは意味を含む"姿"。

「人の形」と言わずに「人の姿」というのは、そういうこと。

”姿”は、ある歴史や価値観や所作が立ち現れたもの。

建築はformであってはならない。figureを考えなきゃいけない。そういうお話。

僕の恩師である富永先生は、SDレビュー2008の総評で最近の建築の動向を、

『形態のポストモダン』という言葉で表していた。

きっと富永さんがここで言う”形態”っていうのは、formなんだろうな。

もう1つ。槇さんは、しきりに『ヒューマニズム』という言葉を使っていた。

この言葉は正しすぎて、なんだか無敵で、少し恥ずかしくて、

ややもすると僕の世代の建築家は口にしたがらない、正しいことは知ってるのに。

だけどそれを槇さんは惜しげも無く連発していた。

これは誘導だと思った。誘導というか励ましというか、

「いいんだよ、正しいんだよ、こっちで」って言われてるような。

ファッションは変わるし、政治も芸術も技術も変わる、だけど人間は変わらない、

「人が求める空間体は何か」それを考えなさい、そういうお話だった。

それがタイトルの答え、というか教え。

僕としては、勇気づけられた感覚だった。

写真は、講演会の会場になった日本女子大の成瀬記念講堂。

1906年清水組(現清水建設)の技師である田辺淳吉の設計によるもの。

ハンマービームの架構自体も美しいんだけども、この空間に数百人が集まっている光景が、

まさに生きられた近代建築という感じで圧巻だった。